名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ

2025.07.08

賃貸物件で孤独死が発生した場合に遺族が受ける請求と、相続放棄による法的防御

おはようございます。名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八行政書士事務所の谷です。

暑さが厳しくなってきた為か、孤独死関連の相談も多くなってきておりますので、今回は賃貸物件で孤独死が起きた場合の相続放棄と相続放棄の遡及効をテーマーに解説していきたいと思います。

賃貸物件で孤独死された方のご遺族からよく受ける相談のなかに「相続放棄の手続中に管理会社や大家さんから原状回復費等を請求されたらどうすればいいのでしょうか?」というご相談に対する解説と思ってください。

相続放棄はするけれど、まだ手続きが終わっていない状況だと、相続人としての責任は果たさないといけないのか?と心配されている方向けの話しとなります。

はじめに:社会問題化する孤独死と遺族への請求

近年、社会的孤立や高齢化の影響で「孤独死」が大きな社会問題となっています。

特に賃貸物件で発生した場合、遺族が多額の損害賠償請求を受けるケースが増えています。故人が賃貸契約者だった場合、原状回復費用や逸失利益などを遺族に請求される可能性があるからです。

本記事では、そのような請求に直面した場合に「相続放棄」によって法的に請求を断ることが可能かどうか、またその根拠となる「遡及効」について解説します。

賃貸物件での孤独死が遺族に与える影響

孤独死が賃貸物件で発生すると、貸主(賃貸人)はさまざまな損害を被る可能性があります。

遺体の発見が遅れた場合には臭気や汚損、風評被害による空室リスクもあり、これらを金銭的損害として賃借人(故人)の相続人に対して請求してきます。

請求される主な内容

・原状回復費用(特殊清掃費、消臭費等)

・空室期間に対する逸失利益

・リフォーム費用

・精神的損害(慰謝料等)や引っ越し費用、お祓い費用を請求されるケースもある

これらの請求が遺族に対して行われるのは、「相続人が故人の権利義務を承継する」とする民法の原則に基づいています。

※賃貸人からの請求が必ずしも正当な物であるとは限らないため、請求された物全てに対して相続人が責任を負わなければいけないというものではありません。

ただ、賃貸人としてはできるだけ損害を少なくしたいという考えから、正当性の有無とは別に「とりあえず請求してみる」「支払ってくれたら、御の字」という考えで遺族へと請求してくるケースも多くあります。

相続放棄によって遺族が賃貸人からの請求を免れる仕組み

では、相続放棄を行えばこれらの請求に応じる必要はなくなるのでしょうか?

相続放棄の効果

・相続人は、遺産(プラスの財産)も借金(マイナスの財産)も一切相続しない

・相続放棄をすると、法律上は「初めから相続人とならなかったものとみなされる」(民法939条)

この「初めから相続人とならなかったものとみなされる」とする考え方が「遡及効」と呼ばれます。

相続放棄の手続きと注意点

相続放棄は、相続人が自分が相続人になった事を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。一般的には、書類作成・家庭裁判所での手続きなどを含めて手続きが終わるまでに1ヶ月~2ケ月程度かかることになります。

手続きの流れ(概要)

1.戸籍謄本など必要書類の収集

2.家庭裁判所に相続放棄申述書を提出

3.家庭裁判所による受理通知の送付

遡及効がもたらす救済効果

ここで、重要なのが「相続放棄の遡及効」です。

遡及効とは?

相続放棄が認められると、被相続人の死亡時点にさかのぼって相続人でなかったものとみなされます。

このため、相続放棄が完了すれば「相続人であった期間」は存在しない扱いになります。

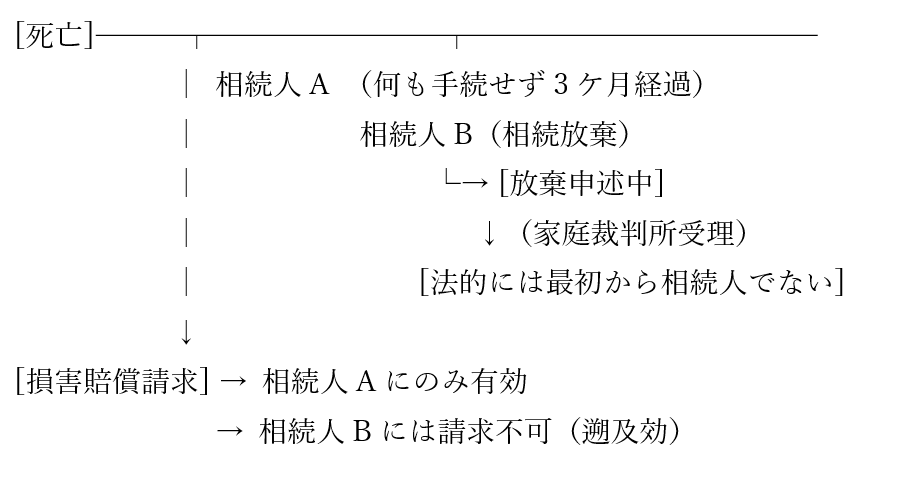

つまり、相続放棄の手続き中や相続放棄の手続き開始前に損害賠償を請求されたとしても、放棄が完了すれば、それらの請求に応じる義務は原則的に消滅することになります。

賃貸人からの請求と放棄手続き中の対応について

ここで読者が最も気になる疑問が浮かびます。

相続放棄が完了する前に賃貸人から請求されたら、支払い義務はあるのか?

この点については、民法上の遡及効によって、最終的には支払義務がないとされる可能性が高いです。ただし、放棄完了前は「相続人」であるため、一時的に賃貸人から支払い請求が届く可能性はあります。

実務での対応について

請求が届いても、放棄の意思が明確である場合は支払に応じる必要はありません。

放棄の申述が受理されれば、遡及効により「相続人ではなかった」とされるため、相続人ではない以上、故人の賃貸物件上の責任を負う必要がなくなるからです。

ただし、賃貸人が訴訟を起こす可能性も考えられるため、事前に放棄の意思を伝え、速やかに家庭裁判所へ申述することが望ましいです。

また、相続手続完了後であっても、故人の財産処分等の法定単純承認に該当する事項を相続人が行った場合は、相続放棄を取り消される可能性があるため、相続放棄完了後であっても、故人の財産処分等を行わない等の注意が必要となります。

遡及効のイメージ画像

保証人である場合の例外

注意すべきは、故人の賃貸契約に連帯保証人として署名している場合です。

・保証人は相続とは無関係に「保証契約による義務」を負っている

・そのため、相続放棄をしても連帯保証人としての立場で原状回復義務が発生する

この記事では「連帯保証人ではない相続人」が相続放棄によって救済されるケースを想定しています。

相続放棄による遺族の責任の変化

| タイミング | 法的立場 | 賃貸人からの請求 | 対応可否 |

|---|---|---|---|

| 死亡直後 | 潜在的相続人 | 損害賠償請求が届く可能性有り | 対応の必要性有り |

| 相続放棄手続中 | 手続中の相続人 | 損害賠償請求が届く可能性有り | 相続放棄の意思を伝えれば問題ない |

| 家庭裁判所で受理後 | 相続人ではない | 請求書が届いても根拠のない請求書 | 拒否可能(遡及効) |

※ 上記表は「連帯保証人」ではない場合を前提としています。

まとめ

賃貸物件で孤独死が発生し、多額の損害賠償請求が遺族に届く事態は珍しくありません。

しかし、相続放棄による法的効果――特に遡及効――を正しく理解すれば、こうした請求から身を守ることが可能です。

相続放棄は、単なる「相続を断る」制度ではなく、「初めから相続人でなかった」と扱う強力な法律効果を持つ防御手段です。

孤独死という避けがたい社会現象に向き合いながら、遺族の権利を適切に守るには、こうした制度の理解と、速やかな対応が不可欠です。